Objectif 2031

Une ville ambitieuse, jeune, créative, solaire mais équilibrée, où chaque euro investi est soutenable, et où les marges de manœuvre budgétaires sont préservées pour les générations futures.

Une contribution citoyenne indépendante et constructive

Je m’appelle Michael Abergel, habitant de Montpellier, engagé de longue date dans la vie de quartier et les enjeux de la ville. En tant que citoyen, j’ai souhaité apporter ma pierre au débat local en réalisant un travail de synthèse fondé exclusivement sur les données publiques du budget municipal 2020–2025 et de propositions basés sur mon attrait pour les chiffres, les relations humaines et l’amour de ma ville.

A travers cette page, je vous propose à la fois une lecture citoyenne des choix budgétaires du mandat écoulé, et une projection réaliste et argumentée pour la période 2026–2031. Il s’agit d’une démarche personnelle, bénévole et indépendante, sans lien avec un parti politique ou la majorité municipale actuelle. Publiée le 18.07.2025.

À travers cette initiative, mon intention est simple :

nourrir le débat public local par les chiffres, des propositions concrètes et un esprit de dialogue.

Je serais heureux d’échanger avec vous sur ces analyses.

Vous pouvez me contacter via mon profil LinkedIn.

Montpellier est une ville en pleine croissance, dynamique et confrontée à des défis importants : changement climatique, pression démographique, mobilités saturées, inégalités territoriales… Face à ces enjeux, il est légitime de se demander : comment la mairie utilise-t-elle notre argent public ? Quels sont les choix budgétaires réalisés aujourd’hui, à l’approche des municipales de 2026, et pour quel avenir ?

Cette étude a pour objectif d’éclairer les citoyens, sans jargon technique, sur la gestion financière de la ville. Elle ne prétend pas tout dire, ni tout savoir, mais propose des repères simples : où vont nos impôts ? Quels sont les investissements prioritaires ? Montpellier fait-elle mieux ou moins bien que d’autres grandes villes françaises ?

Comprendre le budget, c’est aussi mieux comprendre les décisions politiques qui influencent notre quotidien : logement, écoles, sécurité, climat, propreté, transport… Ce document est un point de départ pour un débat citoyen.

1. Documents budgétaires officiels (PDF analysés)

➤ Montpellier

Rapport budgétaire prévisionnel 2025 – Ville de Montpellier

Rapport comptes administratifs 2020-2021,2022,2023,2024 – Ville de Montpellier

Document : Rapport BP Ville 2025 CM VF.pdf

Contenu utilisé : recettes, dépenses, épargne, dette, investissements, sécurité, personnel

➤ Nantes

Rapport budgétaire prévisionnel 2025 – Nantes Métropole

Rapport annuel de Nantes Métropole 2024

Document : rapport_annuel-NM-2024.pdf

Contenu utilisé : budget total, investissements, écologie, dette, sécurité

➤ Bordeaux

Parapheur budgétaire 2025 – Ville de Bordeaux

Document : Parapheur2025-83-1_0.pdf

Contenu utilisé : budget consolidé, dette, capacité de désendettement, sécurité

2. Comparaisons inter-villes (approximations validées)

Population INSEE (2023–2025) :

Montpellier (~307 000), Nantes (~325 000), Bordeaux (~265 000), Nice, Source : INSEE.fr

Données budgétaires publiques par commune

Exploitation croisée des rapports annuels et des sites municipaux

Source secondaire : Sites des villes concernées (Montpellier, Nantes, Bordeaux…)

Données sur la sécurité et la criminalité (approximatives selon budgets municipaux)

Certaines données croisées avec les publications du Ministère de l’Intérieur (SSMSI)

Source complémentaire : Interstats Sécurité – Intérieur.gouv.fr

3. Hypothèses et projections financières (2026–2031)

Évolutions simulées basées sur :

Tendances budgétaires 2020–2025

Moyennes de remboursement de dette (25 M€/an)

Hypothèse d’épargne brute stabilisée entre 43 et 55 M€

Taux d’évolution modéré des recettes (+15 % sur 6 ans)

Objectif de capacité de désendettement cible (< 6 ans)

4. Analyses qualitatives et politiques

Lecture croisée des budgets par fonction : Écologie, sécurité, urbanisme, social, personnel

Réflexions sur la cohérence entre perception citoyenne, investissements et résultats concrets

(Formulation interne, mais inspirée de débats publics et bonnes pratiques d’autres villes)

Recommandations fondées sur :

Expériences d’autres villes françaises (Grenoble, Lyon, Rennes…)

Rapports de la Cour des comptes sur la gestion locale

Publications d’associations citoyennes sur la sécurité et l’écologie

Montpellier est l’une des villes les plus jeunes et les plus dynamiques de France. Sa population a doublé en moins de 50 ans et continue de croître rapidement. Chaque année, environ 4 000 nouveaux habitants s’installent ici. Cela crée des besoins importants : en logements, en transports, en écoles, en services publics…

Mais cette croissance pose aussi de nouveaux défis : la circulation est souvent saturée, les loyers augmentent, les quartiers se transforment vite, et les inégalités territoriales s’accentuent.

🏛️ Une mairie sous pression

Depuis 2020, la mairie est dirigée par Michaël Delafosse, élu avec le soutien d’une coalition de gauche (PS, PC, écologistes). Il a placé l’écologie, la sécurité et l’éducation au cœur de ses priorités. Plusieurs projets structurants ont été lancés :

- le retour de la police municipale 24h/24,

- la gratuité des transports en commun pour les habitants,

- un nouveau plan de végétalisation de la ville,

- des rénovations dans les écoles publiques.

Mais toutes ces mesures ont un coût. Et avec l’inflation, la crise énergétique et les effets du changement climatique, les finances municipales sont sous tension. La ville doit faire des choix : investir dans l’avenir sans trop augmenter les impôts, tout en répondant aux urgences sociales et climatiques.

Chaque année, la mairie de Montpellier gère environ 700 millions d’euros. C’est une somme considérable, mais souvent invisible pour les citoyens. Où va cet argent ? Qui décide ? Comment se répartissent les dépenses ? Est-ce que la mairie anticipe bien les besoins futurs ?

Ces questions prennent tout leur sens à l’approche des élections municipales de 2026. Comprendre le budget, c’est aussi comprendre les priorités politiques d’une équipe municipale.

Comment fonctionne un budget municipal ?

On entend souvent parler de « budget municipal », mais peu de citoyens savent vraiment ce que cela signifie. Pourtant, ce budget est un outil essentiel : c’est grâce à lui que la mairie peut entretenir les rues, financer les écoles, planter des arbres, embaucher des agents municipaux ou investir dans les transports.

Voici quelques clés pour comprendre comment ça fonctionne à Montpellier.

La mairie de Montpellier dispose chaque année d’environ 700 à 800 millions d’euros. Cet argent vient principalement de quatre sources :

| Source | % approximatif | Exemple |

|---|---|---|

| Impôts locaux | 35 % | Taxe foncière sur les propriétés |

| Dotations de l’État | 25 % | Aides versées par l’État aux communes |

| Recettes propres | 20 % | Tarifs crèche, parkings, location de salles… |

| Emprunts | 20 % | Pour financer les grands investissements |

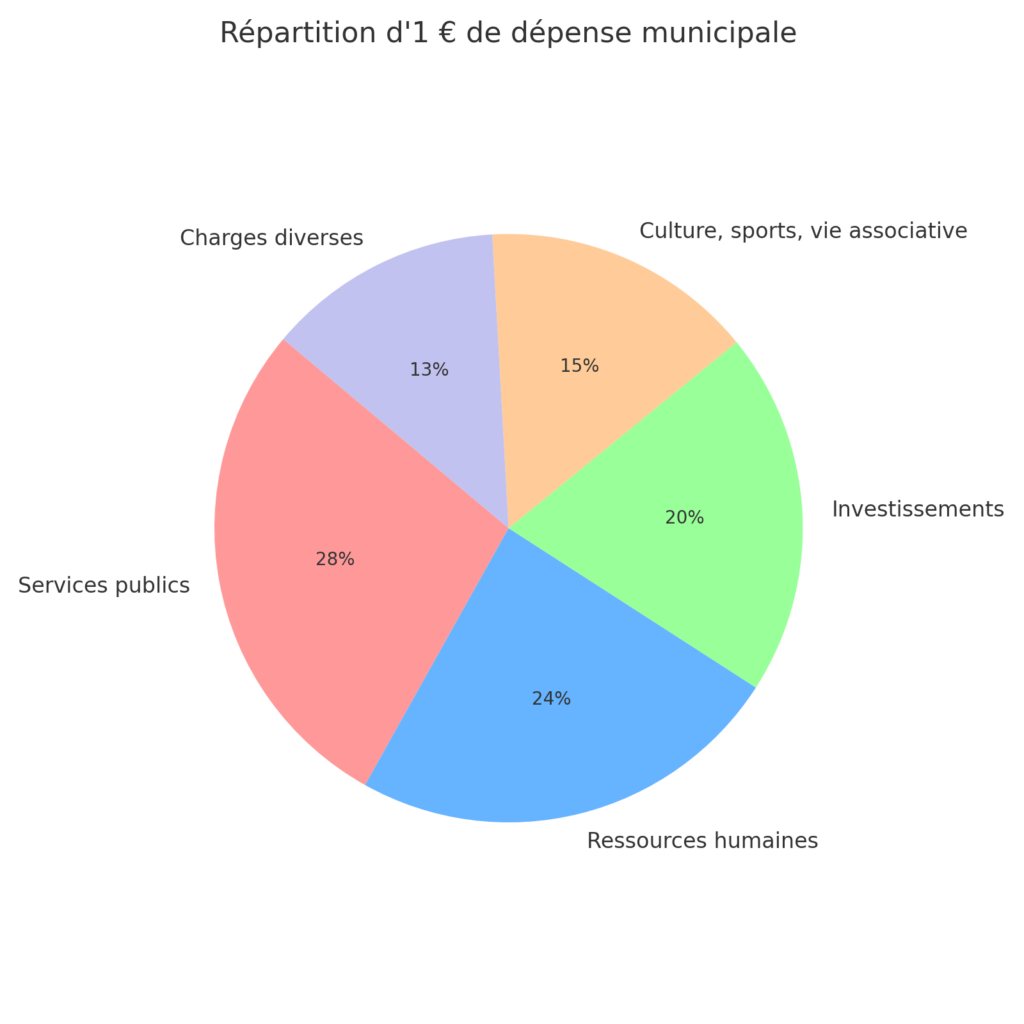

Le budget est réparti entre deux grandes catégories :

🔧 1. Les dépenses de fonctionnement (environ 60 % du budget)

Ce sont les dépenses du quotidien pour faire tourner la ville :

Salaires des agents municipaux (éboueurs, policiers municipaux, bibliothécaires…)

Entretien des bâtiments publics

Subventions aux associations

Fournitures pour les écoles, éclairage public, ordures ménagères…

🏗️ 2. Les dépenses d’investissement (environ 40 % du budget)

Ce sont les projets pour l’avenir :

Construction ou rénovation d’écoles

Extension du tramway

Réaménagement de places publiques

Plantations d’arbres, rénovation thermique des bâtiments…

- Automne : la ville prépare le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) et expose ses priorités pour l’année suivante.

- Décembre : vote du budget primitif en conseil municipal.

- Printemps : ajustements avec le budget supplémentaire si besoin.

- Année suivante : la comptabilité réelle est analysée dans le compte administratif.

🧭 Pourquoi c’est important ?

Comprendre la structure budgétaire permet de mieux juger des choix politiques.

Par exemple :

Si les dépenses d’investissement baissent, cela peut freiner les projets structurants.

Si la masse salariale explose, cela peut nuire à d’autres missions de la ville.

Si la dette augmente trop vite, cela limite la capacité d’action future.

Analyse du budget 2020–2025

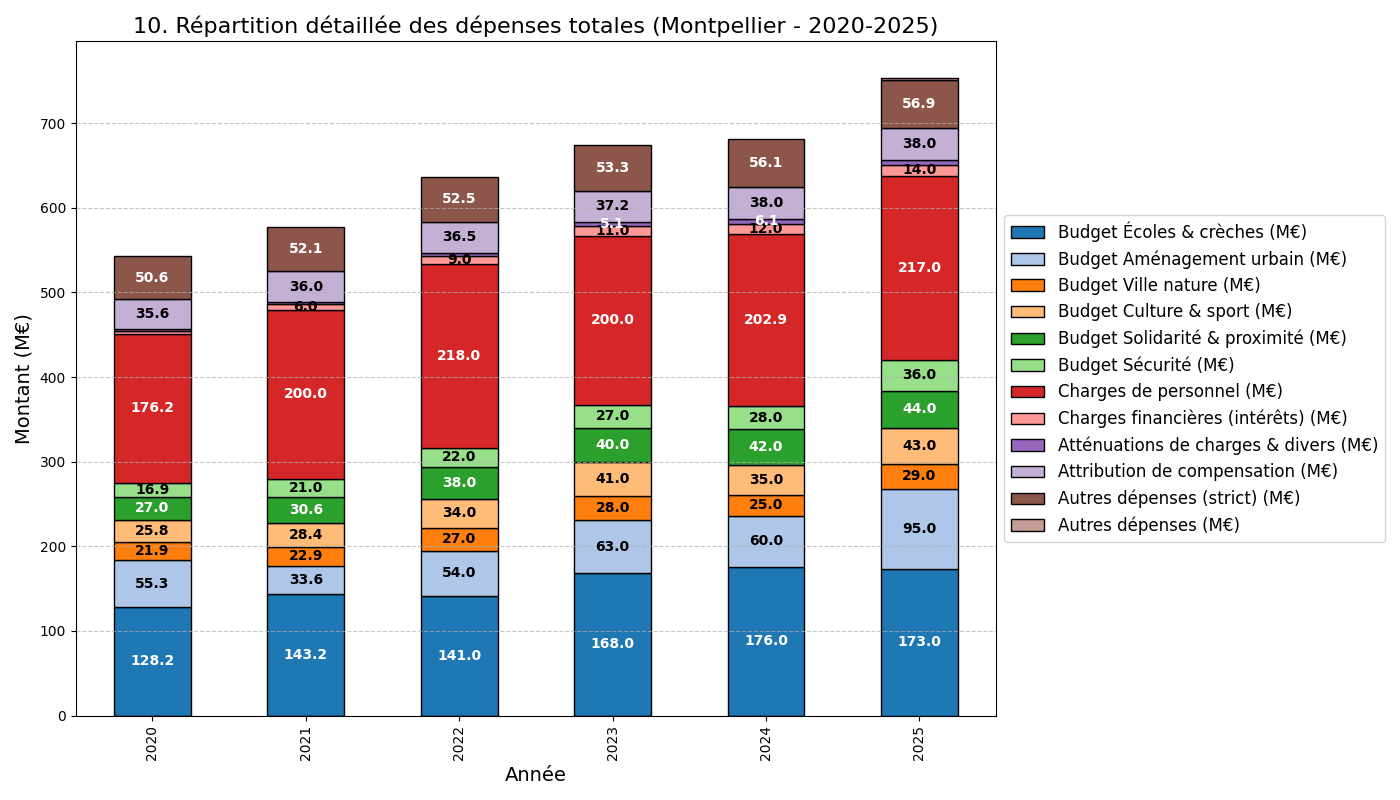

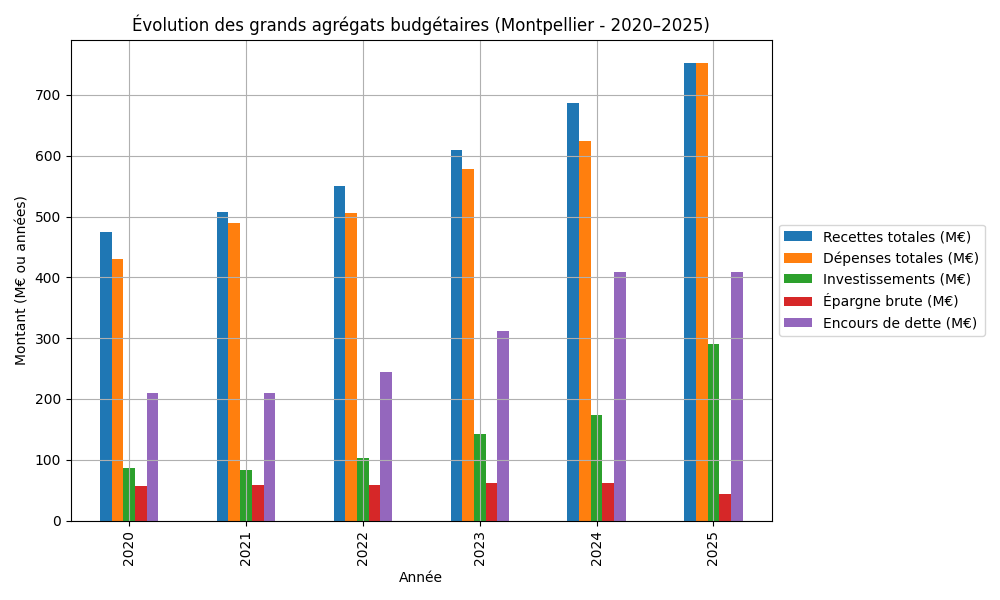

En se basant sur les rapports de comptes administratifs et le budget primitif 2025 de la Ville, voici les grandes tendances :

| Indicateur clé | 2020 | 2025 | Évolution |

|---|---|---|---|

| Recettes totales | 474 M€ | 753 M€ | +59% |

| Investissements | 86 M€ | 291 M€ | +238% |

| Encours de dette | 209 M€ | 409 M€ | +96% |

| Épargne brute | 56,8 M€ | 43,7 M€ | –23% 🔻 |

| Capacité de désendettement | 3,7 ans | 9,8 ans | ❗ Situation critique |

| Charges de personnel | 176 M€ | 217 M€ | +23% |

🔍 Un mandat très ambitieux en matière d’investissement (écoles, sécurité, climat), mais qui fragilise la capacité future de la Ville à financer ses projets sans creuser la dette.

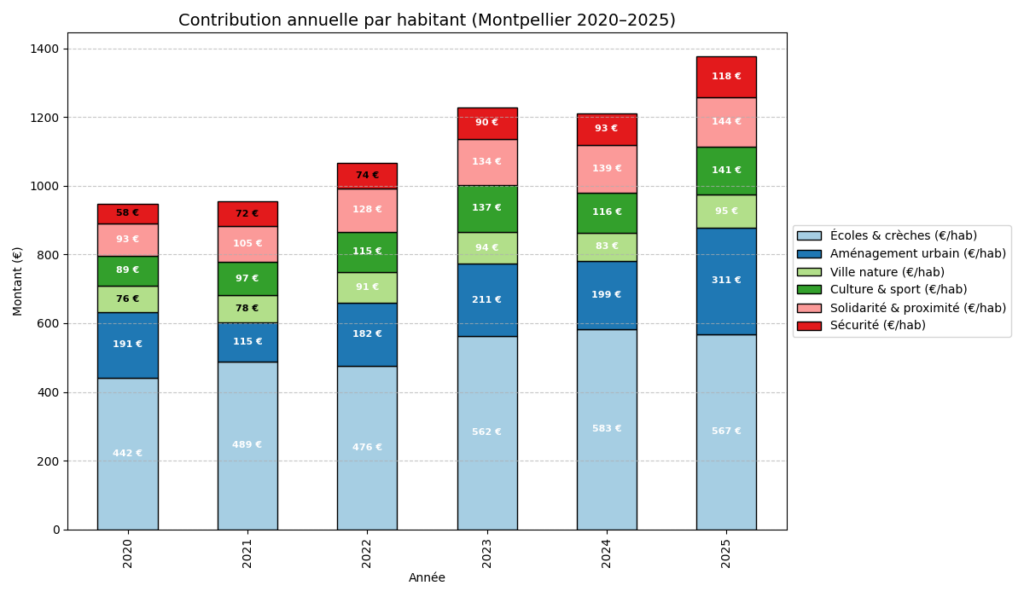

Contribution moyenne par habitant sur le mandat (Montpellier 2020–2025)

| Indicateur | 2020 | 2025 | Évolution (%) |

|---|---|---|---|

| Recettes fiscales | 247,7 M€ | 279,1 M€ | +12.7% |

| Dotations / subventions | 96,0 M€ | 110,5 M€ | +15.1% |

| Produits des services & domaine | 28,0 M€ | 41,6 M€ | +48.6% ⚠️ |

| Autres recettes exceptionnelles | 2,7 M€ | 2,2 M€ | –18.5% 🔻 |

| Total recettes fonctionnement | ~374 M€ | ~433 M€ | +15.8% |

📌 En résumé

Le financement de la ville est relativement sain et stable, mais limité en croissance naturelle. Montpellier devra éviter de trop compter sur les hausses tarifaires et préférer élargir ses bases fiscales et capter des financements extérieurs structurés.

- ✅ Les recettes fiscales progressent lentement (+2,5 %/an en moyenne), ce qui est normal dans un contexte de stabilité des taux d’imposition.

- ✅ Les dotations et subventions augmentent, reflet des mécanismes de compensation et d’une politique nationale de soutien aux collectivités.

- ⚠️ Forte hausse des produits de services & domaine : cela reflète les redevances, stationnement, cantines… mais peut être socialement sensible.

- 🔻 Les recettes exceptionnelles sont structurellement faibles et en baisse : elles ne peuvent pas être une variable d’ajustement.

Évolutions budgétaires 2020 – 2025

📈 Les investissements passent de 86 M€ (2020) à 291 M€ (2025), soit une multiplication par 3,4.

📊 Cela a permis de renforcer les budgets en urbanisme, école, sécurité, culture, etc.

⚠️ Conséquence directe : explosion de la dette (209 M€ → 409 M€) et des intérêts (3,2 M€ → 14 M€).

👉 Le prochain mandat devra gérer l’atterrissage post-investissement, avec un impératif de maîtrise de l’endettement et de ses coûts.

Malgré la hausse des recettes, l’épargne brute stagne voire chute :

2020 : 56,8 M€

2023 : 62 M€

2025 : 43,7 M€

Cela fragilise l’autofinancement et alourdit le recours à l’emprunt.

👉 Il faudra reconstituer des marges d’autofinancement, soit par des économies ciblées, soit par une stratégie de priorisation plus sélective.

- Les taux d’imposition sont restés stables pendant tout le mandat (à l’exception de la taxe TEOM – Taxe d’Enlevement des Ordures Ménagers)

- Cette discipline fiscale limite les marges de manœuvre, notamment en période de tension sur les charges.

👉 Si la stabilité fiscale est maintenue, il faudra compter uniquement sur l’efficience et les redéploiements internes pour dégager des marges.

- Forte progression des budgets d’écoles & crèches, solidarité, ville nature, sécurité.

- Ces efforts ont un effet structurel sur les dépenses de fonctionnement, surtout RH.

👉 Le prochain mandat devra :

- Consolider les effets des investissements (impact réel sur les services ?),

- Évaluer leur pérennité budgétaire (fonctionnement, entretien, personnel).

- Passe de 3,7 années (2020) à 9,8 années (2025) : un quasi-triplement.

- Le seuil d’alerte (>10 ans) est presque atteint.

👉 Le futur exécutif n’aura plus la liberté d’endettement du mandat précédent. Il devra viser un rééquilibrage avant d’engager de nouveaux cycles d’investissement.

| Domaine | Recommandation clé |

|---|---|

| Dette & autofinancement | Geler les nouveaux projets lourds à dette |

| Fonctionnement courant | Lancer une revue des dépenses (RH, charges générales, etc.) |

| Investissements | Mesurer l’impact réel de ceux du mandat 2020–2025 |

| Fiscalité | Maintenir la stabilité ? ou ouvrir un débat citoyen ? |

| Résilience budgétaire | Reconstituer de l’épargne brute |

🧠 Recommandations stratégiques

1. 🧷 Sécuriser les recettes fiscales sans hausse de taux

Travailler la base taxable (foncier, activités économiques)

Lutter contre les biens vacants, renforcer la taxation des logements sous-occupés

Renforcer la lutte contre les évasions fiscales locales

2. 🎯 Stabiliser les recettes de service sans fragiliser les habitants

Attention à ne pas surcharger les familles via tarifs scolaires ou périscolaires

Lancer un audit social des tarifs municipaux (culture, sport, stationnement…)

3. 🧲 Mobiliser toutes les recettes externes

Réclamer les subventions éligibles (État, Europe, Région)

Structurer une cellule dédiée au financement croisé (projets éducatifs, sécurité, nature)

4. 📈 Valoriser et suivre les produits du domaine

Inventorier les bâtiments, redevances, concessions, locations

Veiller à une utilisation optimale et éthique du patrimoine public

Focus

Il est essentiel de croiser l’investissement public, la perception des habitants et les résultats concrets pour évaluer l’efficacité réelle des politiques. Un budget élevé n’est utile que s’il améliore durablement le quotidien ressenti et mesuré.

📉 Perception dominante (habitants, commerçants, familles)

- Insécurité ressentie : vols, agressions, dégradations, trafic de stupéfiants visibles.

- Incivilités banalisées : scooters sur trottoirs, tapages nocturnes, tags, jets de déchets.

- Peu de présence dissuasive visible : police municipale perçue comme absente ou passive.

- Zones sensibles ignorées : sentiment d’abandon dans certains quartiers (Paillade, Mosson, Figuerolles, Antigone tard le soir…).

| 🔍 Problème concret | ✅ Mesures à mettre en œuvre dès le début du mandat |

|---|---|

| 🚓 Manque de présence sur le terrain | ⇨ Doubler les patrouilles visibles aux heures clés (soirée, week-end) ⇨ Renforcer la brigade de soirée et de proximité x3 ou x4 |

| 🎯 Absence de réponse aux incivilités | ⇨ Créer une unité mobile dédiée aux incivilités : dépôt sauvage, nuisances, rodéos ⇨ Zéro tolérance sur les tapages et comportements agressifs des établissements de nuit ⇨ Donner plus de pouvoir et des moyens dans les actions du CHST |

| 📞 Signalements non traités | ⇨ Déployer une appli mobile de signalement (incivilités, nuisances, tags) avec retour d’action visible pour la population ⇨ Donner accès en libre accès et en temps réel aux données de ses applications pour un meilleur suivi et analyse. |

| 🌃 Quartiers « délaissés » la nuit | ⇨ Équiper les zones sensibles de capteurs sonores (quartiers festifs, lieux de squats) ⇨ Lancer des rondes nocturnes coordonnées avec la métropole |

| 📣 Communication absente ou défensive | ⇨ Publier un baromètre mensuel de la tranquillité publique par sous-quartiers ⇨ Présenter en public les résultats d’actions menées (PV, saisies, nettoyages) |

| 👮 Dialogue police-population rompu | ⇨ Lancer des « marches exploratoires » de sécurité avec habitants + commerçants + élus + policiers dans tous les sous quartiers ⇨ Réunions de quartier semestrielles dédiées aux incivilités |

📣 En résumé : agir + le faire savoir = restaurer la confiance

| Action | Résultat attendu |

|---|---|

| Signalement avec suivi | Habitants responsabilisés, pas infantilisés |

| Statistiques locales | Rendre visible l’action municipale réelle |

| Communication directe | Montrer que la parole des habitants est utile |

| Simplicité et régularité | Créer une routine de transparence et de réactivité |

💡 Investissement public : un effort budgétaire notable en matière de sécurité, mais encore insuffisant ?

La mandature actuelle a amorcé une hausse continue du budget alloué à la sécurité, passant de 16,9 M€ en début de période à 36 M€ en 2025. Cet effort, s’il est bien orienté, devrait produire des effets concrets sur le terrain. Même si cela reste encore largement insuffisant, ce renforcement budgétaire pose les bases d’une action plus visible et structurée.

Il convient cependant de souligner que le budget sécurité demeure l’un des plus faibles de la mandature, si l’on compare aux autres postes de dépense (mobilité, éducation, aménagement…), ce qui interroge la hiérarchisation des priorités.

La prochaine mandature devra donc poursuivre cet engagement en sécurisant des moyens pérennes à la hauteur des attentes exprimées par les habitants. Comparée à des villes de taille similaire, Montpellier consacre significativement plus à la sécurité que Nantes ou Bordeaux, avec plus de 100 € par habitant, contre à peine 60–65 € ailleurs.

Cela reflète une priorité politique forte depuis 2020 :

Retour de la police municipale 24h/24,

Caméras de vidéoprotection,

Equipements et augmentations d’effectifs.

À Nantes et Bordeaux, les dispositifs sont plus orientés vers prévention et tranquillité publique, avec moins d’investissement dans les moyens « durs ».

Entre 2020 et 2025, Montpellier a renforcé progressivement sa politique environnementale, en mettant l’accent sur la nature en ville, la résilience climatique et la transition énergétique. Même si les montants restent modestes à l’échelle du budget global, l’évolution est claire.

🌱 Axes principaux de la politique écologique

1. 🌳 Nature et végétalisation

Requalification d’espaces publics avec davantage d’arbres et de zones ombragées

Création ou extension de parcs urbains (ex. parc du Lunaret, parc Montcalm)

Objectif de plantation massive d’arbres et de désimperméabilisation des sols

2. 🚰 Résilience climatique

Réflexion sur la gestion de l’eau en ville : récupérateurs, bassins de rétention, fontaines actives en période de canicule

Lutte contre les îlots de chaleur : mobilier urbain repensé, revêtements réfléchissants

3. 🌍 Transition énergétique

Développement progressif de l’éclairage public LED

Aides à la rénovation énergétique dans le logement social et les écoles

Soutien aux mobilités douces (vélos, zones piétonnes, transports publics propres)

4. 🧒 Éducation & participation

Création de jardins pédagogiques dans les écoles

Implication des conseils de quartier et des associations dans la gestion des espaces naturels

Sensibilisation dans les écoles et événements publics liés à l’environnement

⚠️ Limites et enjeux à venir

Le budget reste modeste (29 M€ en 2025 = ~4 % du budget total), surtout en comparaison des dépenses pour la sécurité ou les écoles.

L’effort est réel, mais doit être amplifié pour répondre à l’urgence climatique, notamment en matière de rénovation thermique à grande échelle.

Le lien entre écologie et justice sociale (quartiers populaires, logement, santé) reste un défi prioritaire à renforcer.

Comparaison du bugdet avec 3 villes: Montpellier, Nantes, Bordeaux

Ce tableau met en lumière les forces et faiblesses budgétaires de Montpellier, comparées à deux villes similaires, Nantes et Bordeaux. Les chiffres montrent des tendances claires, qu’il est important de replacer dans le contexte des priorités municipales.

✅ 1. Montpellier investit beaucoup – mais cela pèse sur la dette

Avec 837 € investis par habitant en 2025, Montpellier fait preuve d’un effort soutenu. Elle surpasse même Bordeaux et reste proche de Nantes, qui est pourtant une référence nationale en matière de gestion urbaine. Cela traduit un choix politique : accélérer les grands projets (tramway, végétalisation, rénovation des écoles, espaces publics…). Mais cette ambition a un coût. La dette atteint 1 330 € par habitant, et la capacité de désendettement approche des 10 ans, ce qui place Montpellier dans une zone de vigilance budgétaire. Si l’épargne brute reste bonne (43,7 M€), il faudra surveiller que les emprunts n’étranglent pas les marges de manœuvre futures.

| Indicateur | Montpellier | Nantes | Bordeaux |

|---|---|---|---|

| Population (commune) | ~307 000 | ~325 000 | ~265 000 |

| Budget total | 753 M€ | 811 M€ | ~635 M€ |

| Investissements | 257 M€ | 284 M€ | ~190 M€ |

| Investissement / hab. | 837 € | 874 € | 716 € |

| Écologie / hab. | 94 € | 178 € | 174 € |

| Dette / hab. | 1 330 € | 1 290 € | 1 430 € |

| Capacité de désendettement | 9,4 ans | 8,1 ans | ~10 ans |

| Sécurité (budget total) | ~33 M€ | ~20 M€ | ~17 M€ |

| Sécurité / hab. | ~108 € | ~61 € | ~64 € |

| Taux de criminalité / 1 000 hab. | 49 | 59 | 95 |

🌿 2. Un retard net sur les dépenses liées au climat

C’est sans doute le point faible le plus visible. Montpellier ne consacre que 94 € par habitant à l’écologie (29 M€ au total), là où Nantes (178 €) et Bordeaux (174 €) ont presque le double d’effort.

➡️ Malgré un discours volontariste (Plan 50 000 arbres, rénovation thermique, etc.), les moyens ne suivent pas au même niveau. Cela interroge sur la faisabilité des engagements climatiques pris pour 2026.

🧮 3. Nantes : équilibre budgétaire solide

Nantes combine un haut niveau d’investissement, une bonne épargne, une dette contenue, et surtout, un engagement climatique cohérent. Elle apparaît ici comme un modèle de gestion durable et équilibrée.

⚖️ 4. Bordeaux : sobriété mais dette plus lourde

Bordeaux investit un peu moins, mais dépense fortement pour l’écologie. Sa dette par habitant est la plus élevée des trois, et sa capacité de désendettement approche les 10 ans. Cela suggère une gestion volontaire, mais avec une pression budgétaire importante.

Montpellier est sur une trajectoire ambitieuse, mais fragile : forte dette, effort climatique modéré. Nantes s’impose comme une référence. Bordeaux mise sur l’écologie, mais sa dette pourrait devenir un enjeu central en 2026.

🛡️ Montpellier : des efforts tangibles en matière de sécurité, avec des effets qui commencent à émerger.

Montpellier investit 108 € par habitant en sécurité, largement au-dessus des autres villes. Ce budget élevé se traduit par un taux de criminalité de 49 actes pour 1 000 habitants, situé dans la zone de sécurité relative selon les données officielles — Montpellier figure dans les meilleures villes en termes de sécurité relative (classement 22ᵉ sur 366 communes)

➡️ Ce lien entre dépenses et résultat concret renforce la légitimité d’un budget municipal sécurisé.

🤔 Nantes : perception inquiète malgré un taux réel plus élevé

Même si le taux de criminalité estimé à Nantes est plus élevé (≈59 actes/1 000 hab) que celui de Montpellier, la perception des habitants est très négative : 63 % vivent un sentiment d’insécurité et la ville figure parmi les 5 les plus ressenties comme dangereuses en 2023 . Les chiffres officiels indiquent une progression des vols violents, cambriolages, agressions au-dessus des moyennes nationales (+23–35 %)

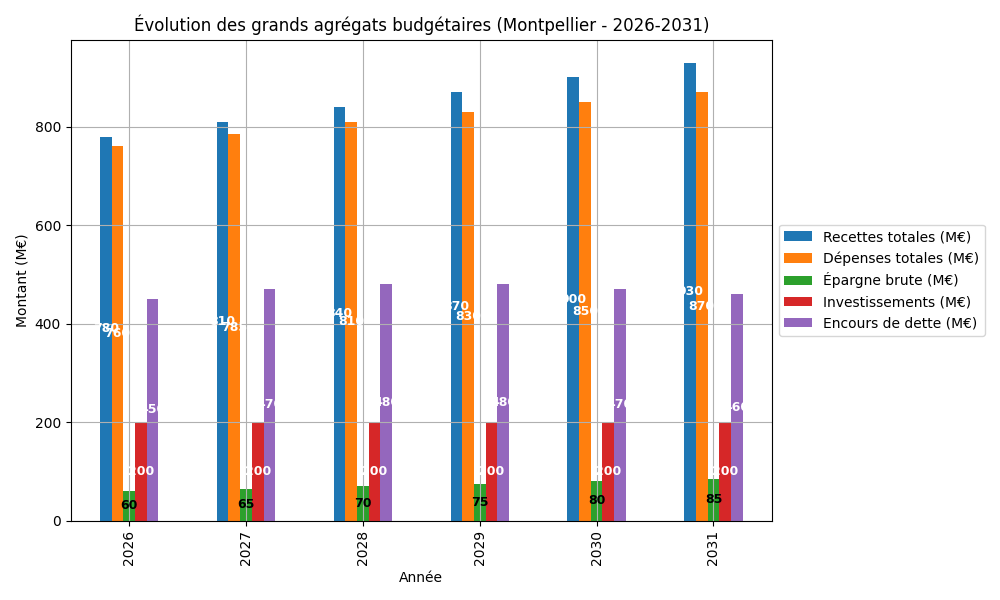

Et si Montpellier continuait sur la même tendance jusqu’en 2031 ?

Projection budgétaire Montpellier 2031

| Indicateur | 2025 | 2031 (estimé) | Commentaires |

|---|---|---|---|

| Recettes totales (M€) | 753 | 860 | +15 % d’ici 2031 (croissance modérée, fiscalité stable) |

| Dépenses totales (M€) | 753 | 860 | Suivent les recettes pour équilibre |

| Épargne brute (M€) | 43,7 | 52 | Retour progressif à la moyenne 2020–2024 (~55 M€) |

| Investissements (M€) | 291 | 240 | Ralentissement après pic 2025–2026 |

| Encours de dette (M€) | 409 | 259 | Remboursements réguliers (~25 M€/an) |

| Capacité de désendettement | 9,8 ans | 5,0 ans | Retour dans une zone saine grâce à l’épargne retrouvée |

| Charges de personnel (M€) | 217 | 240 | +10 %, croissance prudente des effectifs et salaires |

| Budget sécurité (M€) | 36 | 55 | Hypothèse de hausse progressive (objectif de 70 M€ vers 2033) |

Hypothèses clés :

Taux d’imposition stable (comme annoncé jusqu’ici)

Pas de crise économique majeure ni de choc inflationniste prolongé

Hausse légère des dotations de l’État ou fiscalité dynamique

Maîtrise des charges de fonctionnement en dessous de +2 % par an

Maintien d’une politique d’investissement active, mais moins intense qu’en 2025–2026

—

La projection budgétaire 2031 de Montpellier montre une croissance maîtrisée des recettes et des dépenses, avec un net redressement de la situation financière. La dette diminue fortement, tandis que l’effort sur la sécurité s’intensifie de manière progressive et ciblée.

Direction …. Montpellier 2026 – 2031

Plan politique d’arbitrage – Montpellier 2026–2031

| Axe | Ambition affichée | Budget cible annuel |

|---|---|---|

| 🏫 Éducation & quartiers populaires | Crèches, écoles, rénovations ciblées | 160–180 M€ |

| 🚨 Tranquillité publique & propreté | Doubler les rondes, nettoyer + vite, capteurs, appli citoyenne | 35–50 M€ |

| 🌳 Ville résiliente & végétale | Finir les projets Ville-parc, renaturer les espaces publics | 30–40 M€ |

👉 Décision politique : tout euro nouveau doit aller à ces priorités.

| Indicateur cible | Objectif 2026 | Objectif 2030 |

|---|---|---|

| Épargne brute | > 60 M€ | > 80 M€ |

| Capacité de désendettement | < 8 ans | < 6 ans |

| Investissements | ~200 M€ max/an | ~200 M€/an |

👉 Décision politique : bloquer tout projet d’investissement non essentiel hors de ce cadre.

| À différer ou requalifier | Raison |

|---|---|

| Grands projets urbains ou architecturaux coûteux | Peu de retour immédiat, fort coût d’entretien |

| Nouvelles grandes subventions événementielles | Impact local souvent faible, dépenses non soutenables |

| Extension de ZACs non matures | Risque de faible rentabilité à court terme |

👉 Décision politique : revoir tous les projets en commission stratégique en 2026.

| Action concrète | Bénéfice |

|---|---|

| Créer un “Comité de cohérence budgétaire” politique | Piloter en continu les équilibres macro |

| Publier un rapport de soutenabilité budgétaire annuel | Créer une culture de responsabilité |

| Lancer une revue des dépenses de fonctionnement | Dégager des marges sans hausse d’impôt |

| Acteur | Rôle |

|---|---|

| Métropole | Co-financements (mobilité, transition écologique) |

| État/Région | Appels à projets France 2030, FEDER, ANRU |

| Privé/ESS | Partenariats sur logement, espaces publics, culture |

👉 Décision politique : mobiliser un chef de projet financement externe dès début 2026.

| Orientations | Contenu |

|---|---|

| Arbitrer | Choisir 3 priorités politiques claires |

| Réduire | Geler projets non alignés ou trop coûteux |

| Concentrer | Les efforts sur ce qui touche les habitants |

| Consolider | L’épargne, la crédibilité financière de la Ville |

Un tel niveau d’investissement permettrait de changer d’échelle, en combinant des réponses opérationnelles, technologiques et sociales pour construire une ville plus sûre et plus juste.

1. 🚔 Renforcer la police municipale de manière significative

Doubler ou tripler les effectifs de proximité (patrouille nocturnes, agents à pied, VTT, médiateurs)

Étendre la présence et intervention 24 h/24 à tous les quartiers, pas seulement le centre

Lancer des brigades spécialisées : tranquillité scolaire, lutte contre les nuisances sonores, médiation de nuit, etc..

2. 🎥 Investir dans les technologies de surveillance

Multiplier les caméras intelligentes et les centres de supervision

Analyser les flux en temps réel pour prioriser les interventions

Déployer des capteurs sonores (auprès des établissements nocturnes), bornes SOS, solutions d’intelligence urbaine

Ouvrir systématiquement les données collectées pour stimuler l’innovation, les usages numériques et le débat citoyen.

3. 🏙️ Sécuriser l’espace public sans logique répressive

Renforcer l’éclairage dans les zones mal desservies

Réaménager les parcs, places et friches urbaines pour décourager les zones de deal ou de regroupement violent

Mobiliser les bailleurs sociaux dans la gestion de la tranquillité résidentielle

4. 👥 Développer une sécurité sociale de proximité

Co-financer des structures d’accueil de jour et de prévention des violences intrafamiliales

S’assurer que tous les sous-quartiers bénéficient des programmes « quartiers apaisés » impliquant habitants, écoles, associations

Mettre en place des équipes de médiateurs interculturels et psychologues de rue

| Type d’action | Exemples concrets |

|---|---|

| 🎓 Prévention / jeunesse | Éducateurs de rue, clubs sportifs en soirée, travail de rue |

| 🧠 Santé mentale & toxicomanie | Unités mobiles d’intervention sociale, centres de sevrage locaux |

| 🌿 Urbanisme préventif | Concevoir des places plus ouvertes, moins propices aux regroupements à risques |

| 🧍♂️ Tranquillité partagée | Doubler le budget médiation sociale, former les gardiens d’immeubles |

| 🎭 Culture de rue / inclusion | Festivals, création artistique locale en quartiers sensibles |

🎯 Allier humain, technologie et prévention : une stratégie gagnante

Renforcement humain + innovation technologique assure une réponse rapide et ciblée.

Urbanisme et prévention sociale viennent désamorcer les situations à la source, là où la répression seule échoue.

Une sécurité sociale de proximité renouvelle la notion de prévention : médiation, lien social, écoute… plutôt que simplement dissuasion.

En augmentant le budget sécurité, Montpellier pourrait conjuguer sécurité, innovation et cohésion sociale, et faire de ses quartiers un exemple de tranquillité durable. Cette démarche articule efficacité, prévention et justice sociale, au service d’une ville apaisée et inclusive.

✅ Faire mieux

Prioriser ce qui fonctionne : sélectionner les actions à fort impact (ex. rénovation énergétique, végétalisation massive) plutôt que saupoudrer

Assurer le suivi des promesses : publier chaque année un bilan chiffré des réalisations écologiques

Simplifier les démarches : faciliter l’accès des habitants, copropriétés et associations aux aides, équipements et projets écologiques

⚡ Faire plus vite

Accélérer les délais d’exécution des projets votés (notamment écoles, friches, toitures solaires)

Réduire les lourdeurs administratives internes et les lenteurs liées à la coordination ville/métropole

Mobiliser massivement les financements nationaux et européens (Fonds verts, ADEME, ANRU, etc.) pour ne pas dépendre uniquement du budget local

👥 Faire avec tous

Impliquer les habitants dès la conception : co-construire les projets de quartier apaisé, de cours d’école « oasis », de gestion des déchets

Donner une vraie place aux jeunes, aux quartiers populaires et aux associations dans la gouvernance écologique locale

Créer une instance citoyenne permanente du climat, avec droit d’alerte, budget participatif fléché et pouvoir d’interpellation

Montpellier a mené une politique d’investissement ambitieuse entre 2020 et 2025, mais au prix d’un endettement élevé et d’une épargne fragile. La ville se distingue par un fort effort sur la sécurité, mais reste en retard sur les dépenses écologiques par rapport à Nantes et Bordeaux. Sa trajectoire budgétaire est jugée ambitieuse mais vulnérable, nécessitant une meilleure maîtrise des finances.

Les projections pour 2031 montrent une amélioration avec une dette en baisse et une capacité de désendettement retrouvée. Pour le mandat 2026–2031, les priorités proposées sont de consolider les finances, recentrer les investissements et renforcer l’efficacité budgétaire.